Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique (RHCA) est une revue open access d’histoire de l’Afrique à comité de lecture. La revue publie deux numéros thématiques par an et propose différentes rubriques : articles varias, comptes rendus de lecture, entretiens, et sources, terrains & contextes.

Archives

-

En flux continu

Vous trouverez ici les articles des différentes rubriques de la revue (Varia, Comptes-rendus de lecture, Sources, terrains & contextes, Entretiens) publiés en flux continu depuis 2025.

-

Enfants et enfances dans l'histoire de l'Afrique

No 9 (2025)Numéro coordonné par Kelly Duke Bryant (Rowan Unversity) et Kalala Ngalamulume (Bryn Mawr College).

Coordination éditoriale au sein de RHCA par Karine Ramondy, avec la collaboration de Lydia Hadj-Ahmed.

Aujourd’hui, l’Afrique est connue comme le continent le plus jeune du monde, avec 70 % de sa population âgée de moins de trente ans en 2024. Cette jeunesse est considérée comme vectrice de transformation des sociétés africaines. Mais l’histoire de l’enfance et de la jeunesse en Afrique demeure encore un parent pauvre, comparée à celle des autres continents. C’est pourquoi nous avons monté ce numéro thématique, dans lequel plusieurs historien·nes travaillant sur les enfants africains d’autrefois clarifient des problèmes, contraintes, et possibilités présentées à ces derniers par leurs propres communautés, par les missions ou par l’État. Leurs articles laissent entrevoir qu’il faut s’interroger sur ce que le mot « enfant » a signifié et signifie toujours en pratique, dans différentes sociétés africaines et à des époques différentes, en se concentrant sur la période allant du XIXe siècle à nos jours.

Illustration : Archives du Palais Royal, Inventaire 122, 97/A, « Album contenant 35 photos de l'école pour filles "indigènes" », Élisabethville, 1925 (Inventaire de la collection d'albums photos du roi Léopold III).

-

Varia

No 8 (2025)Ce numéro regroupe tous les articles des différentes rubriques de la revue (Varia, Comptes-rendus de lecture, Sources, terrains & contextes, Entretiens) publiés en flux continu de 2021 à 2024.

Illustration : Carnet d’alphabétisation "Lutar, Aprender, Vencer, Trabalhar", PAIGC, Direction politique de l’alphabétisation, 1977, p. 18-19. Merci à João José Silva Monteiro, dit "Huco", qui a autorisé l'utilisation et la reproduction de ces images à des fins de recherche universitaire.

-

Engagements syndicaux des travailleurs et travailleuses en Afrique (XXème siècle)

No 6-7 (2024)Double numéro coordonné par Françoise Blum (CHS, Paris), Ophélie Rillon (Imaf, Paris) et Elena Vezzadini (Imaf, Paris).

Coordination éditoriale au sein de RHCA par Anaïs Angelo et Romain Tiquet.

Ce double numéro de la Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique s’intéresse au syndicalisme ordinaire en Afrique au XXème siècle. Il invite à documenter les formes routinières de la vie des organisations syndicales par-delà les moments paroxystiques de luttes, à questionner les rapports de pouvoir qui façonnent en interne les organisations et la coopération internationale, à analyser la façon dont se transmettent (ou non) les mémoires et les héritages syndicaux au gré de l’histoire. En orientant la focale sur les rapports sociaux dans les mondes du travail et le militantisme ordinaire, il s’agit de réfléchir aux possibilités et contraintes d’écriture de l’histoire syndicale avec une double ambition : écrire une histoire du syndicalisme au quotidien attentive aux rapports sociaux de genre, de race, de classe, et de génération ; écrire une histoire transnationale des solidarités syndicales par-delà les frontières impériales.

Photographie de couverture : Fonds photographique du SNEA-B.

-

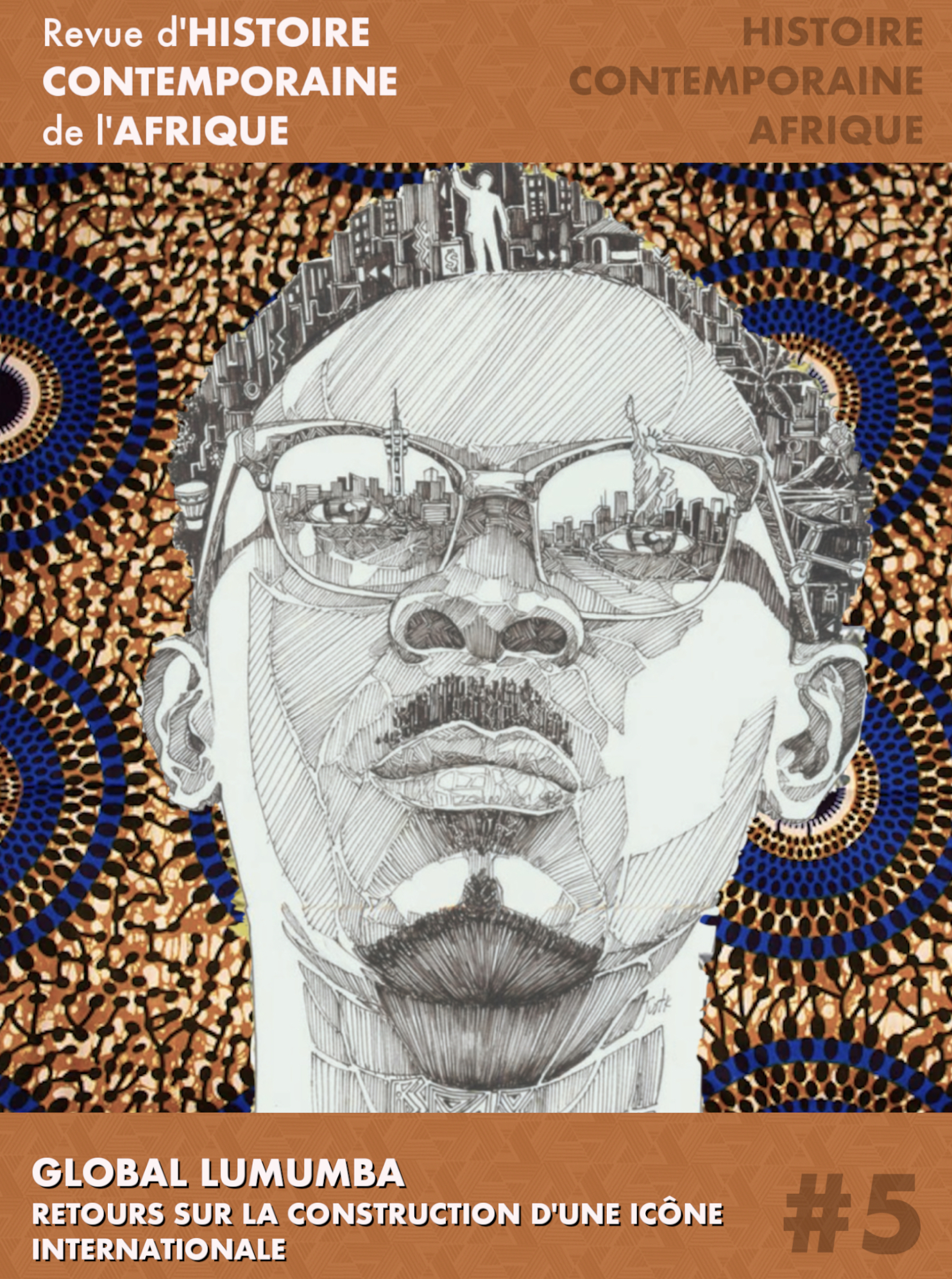

Global Lumumba. Retours sur la construction d'une icône internationale

No 5 (2023)Numéro coordonné par Élisabeth Dikizeko (Imaf, Paris) et Karine Ramondy (Sirice, Paris).

Coordination éditoriale au sein de RHCA par Romain Tiquet.

Ce nouveau numéro de la RHCA n’a pas vocation à être un numéro biographique consacré à Patrice Lumumba (1925-1961), le premier Premier ministre de la République du Congo. En effet, ce dossier cherche moins à dresser un bilan historiographique de l’ascension, de la chute du leader congolais ou encore de la crise congolaise (1960-1965), qu’à comprendre la généalogie d’un phénomène global à partir de l’objet d’étude « Lumumba ». Ainsi, ce dossier cherche à saisir la portée et la signification du nom de Lumumba dans le monde par le biais de différents matériaux afin de comprendre les mécanismes de construction internationale d’une figure politique africaine, mondialement connue notamment en raison de son assassinat.

Merci à Justin Kasereka de nous avoir autorisé à utiliser le dessin qu'il a fait du visage de Lumumba pour l'affiche de ce numéro.

-

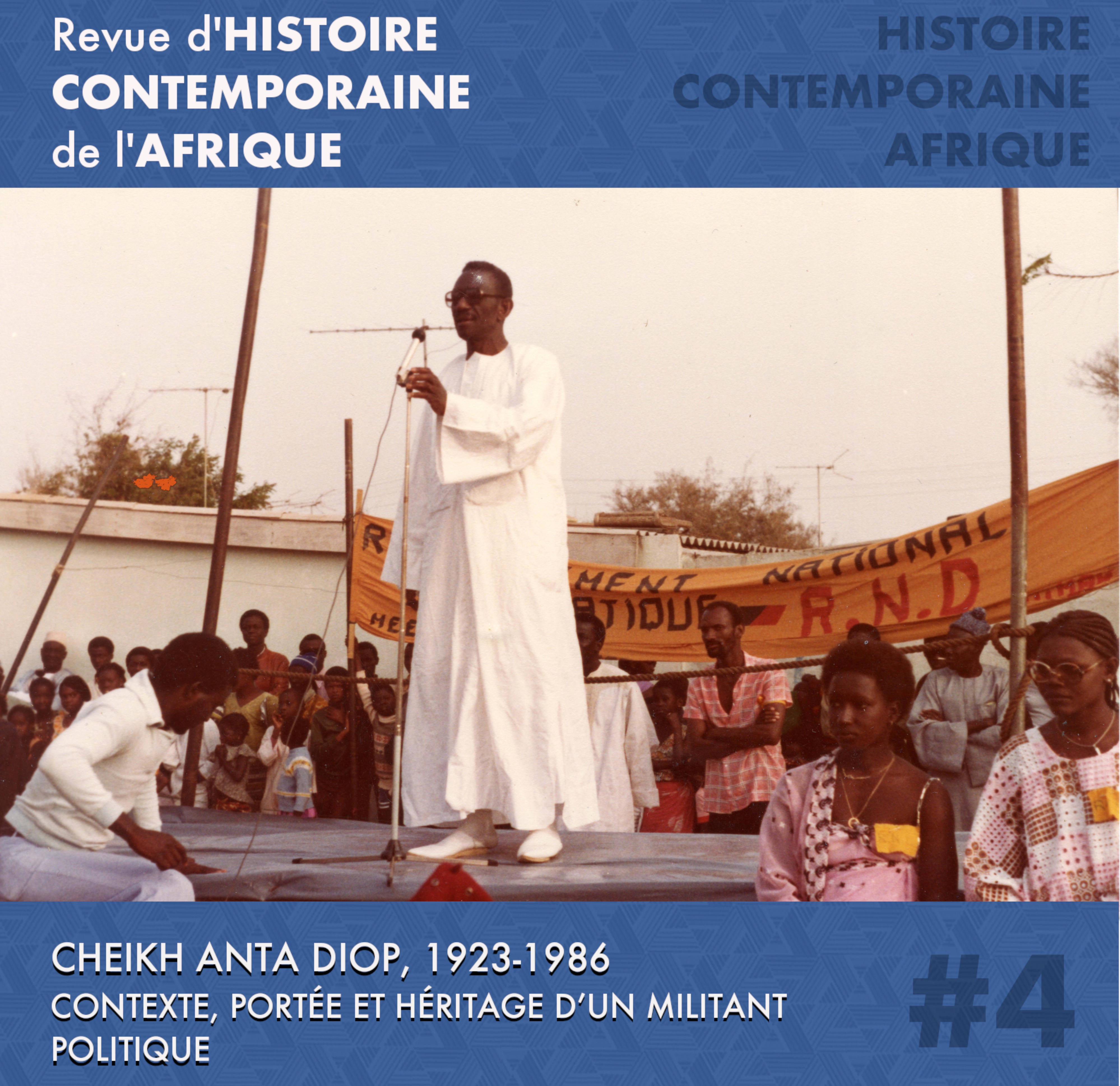

Cheikh Anta Diop, 1923-1986. Contexte, portée et héritage d'un militant politique

No 4 (2023)Numéro coordonné par Amzat Boukari-Yabara (École politique africaine) et Martin Mourre (IMAf-EHESS).

Coordination éditoriale au sein de RHCA par Louise Barré et Camille Evrard.

Ce numéro de la Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique prend pour objet la pensée et l’action politique de Cheikh Anta Diop. Principalement connu pour son travail scientifique initié à la fin des années 1940 où il s’intéresse, à partir du continent africain, à l’origine des civilisations humaines, à leurs généalogies et influences réciproques, Diop a montré à la fois le caractère « nègre », selon le vocabulaire de l’époque, de l’Égypte antique et l’unité culturelle des peuples d’Afrique subsaharienne depuis la préhistoire jusqu’à l’apparition des « empires » du Moyen-Âge. Ce faisant, ses travaux dénoncent aussi ce qu’il nomme la « falsification moderne de l’histoire », qu’il juge être le fait de la plupart des égyptologues occidentaux. Mais Cheikh Anta Diop fut aussi un militant panafricaniste de premier plan prônant, au moment des décolonisations, la mise en place d’un État fédéral pour l’Afrique. Sur le plan politique, il produisit ainsi un travail d’élaboration théorique très important tandis qu’il fut aussi un organisateur des luttes politiques, principalement en France et au Sénégal.

Ce numéro est dédié à Pathé Diagne (1934-2023), homme de science et de culture et camarade en lutte avec Cheikh Anta Diop.

-

Double numéro. Coopérations et circulations transimpériales en Afrique (fin du XIXe siècle - années 1960)

No 3 (2022)Numéro double coordonné par Damiano Matasci (Université de Genève) et Miguel Bandeira Jerónimo (Université de Coimbra).

Coordination éditoriale au sein de RHCA : Céline Labrune-Badiane et Martin Mourre.

Ce numéro double de la Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique explore les coopérations et les circulations qui se sont déployées entre et par-delà les empires coloniaux de la fin du XIXe siècle aux années 1960. En plaçant l’étude des mobilités au cœur de la réflexion, il vise plus précisément à alimenter un projet de décentrement de l’histoire de l’Afrique. Fondées sur des études de cas variées et embrassant l’ensemble du continent, les contributions dévoilent des circuits coloniaux encore peu connus ainsi que les dynamiques de collaboration et de compétition entre une vaste gamme d’acteurs internationaux, impériaux, coloniaux et africains. Elles mettent aussi en lumière les connexions avec d’autres régions du monde et amènent des perspectives originales pour comprendre les complexes transactions qui accompagnent l’accès aux indépendances. Pris dans leur ensemble, les articles montrent finalement le potentiel heuristique de l’histoire transimpériale et ouvrent la voie à de nouvelles recherches.

-

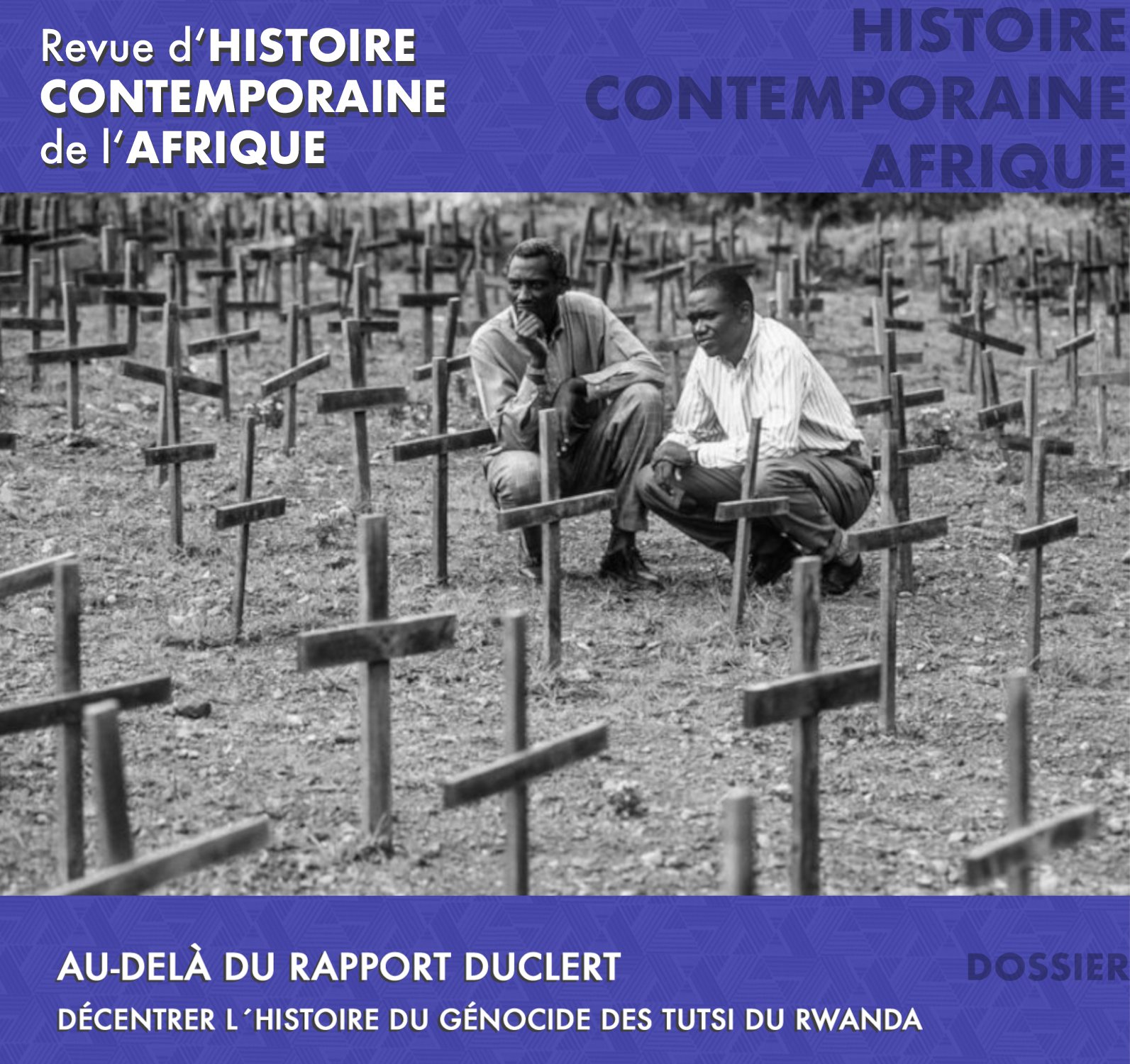

Dossier spécial. Au-delà du rapport Duclert. Décentrer l'histoire du génocide des Tutsi du Rwanda

2021Dossier spécial coordonné au sein de la revue par Camille Evrard, Muriel Gomez-Perez, Martin Mourre, Florent Piton, Nathaniel Powell et Romain Tiquet.

Ce dossier spécial s’articule autour d’un ensemble de réactions au rapport, portant le plus souvent sur d’autres aspects que la question française, à la méthodologie et aux conclusions de la commission.

Pour l'éditorial commun avec la revue Sources. Matériaux & Terrains en études africaines dans lequel ce dossier s'inscrit, lire ici. L'article suivant a été publié par Sources dans le cadre de notre collaboration : "Écrire l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda à partir de sources locales. Entretien avec Paul Rutayisire, Charles Kabwete Mulinda et Philibert Gakwenzire"

-

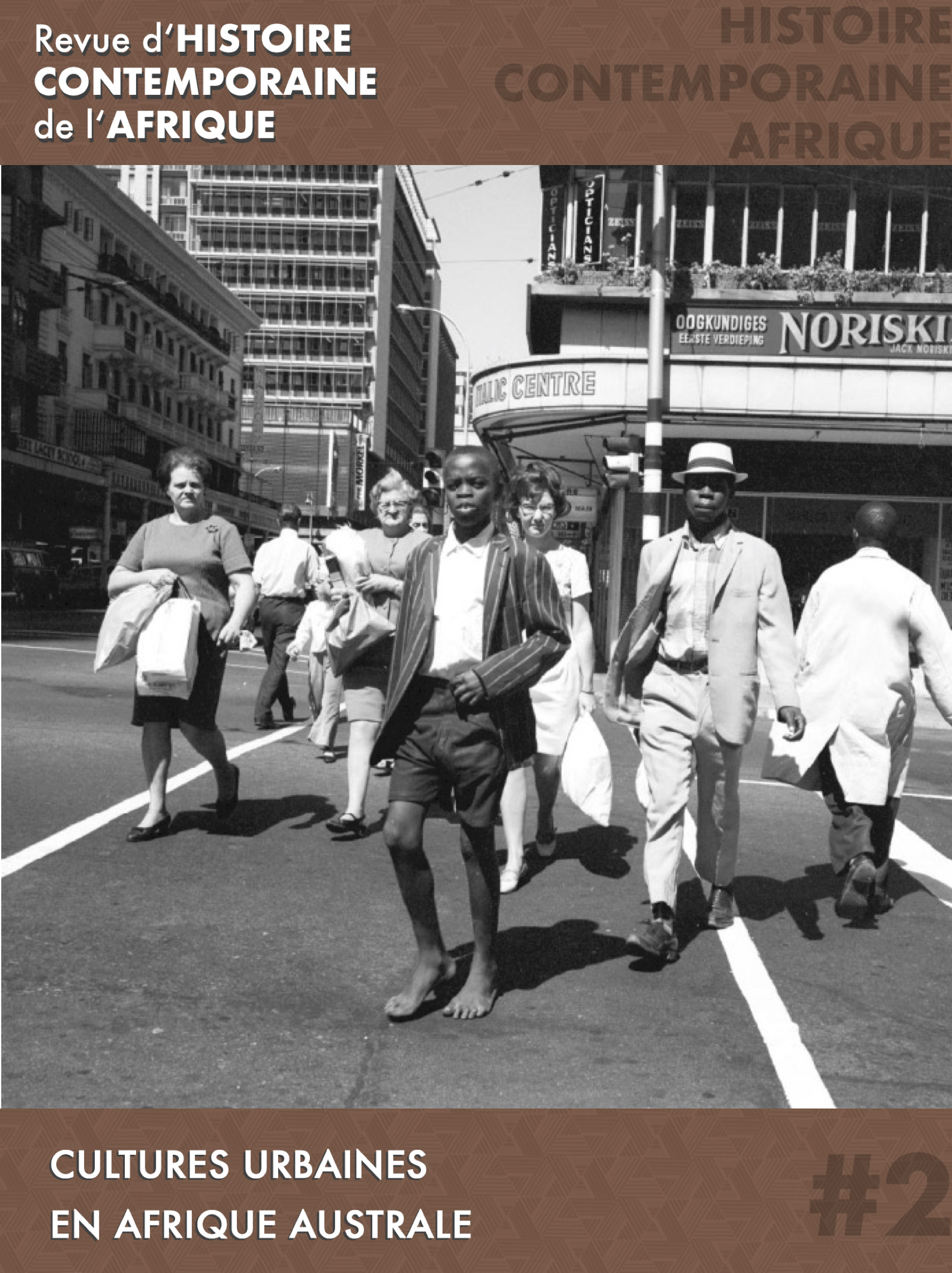

Cultures urbaines en Afrique australe

No 2 (2021)Numéro coordonné par Sophie Dulucq (IFAS Recherche/FRAMESPA), Noor Nieftagodien (Witwatersrand University) et Mathieu Rey (IFPO/IFAS Recherche).

Coordination éditoriale au sein de RHCA : Camille Evrard et Alexander Keese.

Ce dossier thématique souhaite aborder l’histoire culturelle des sociétés urbaines en Afrique australe contemporaine. Entre répulsion et attraction, domination et résistance, invention et accommodement, cette histoire a été façonnée par les rencontres entre populations africaines et colons européens, par les communautés diasporiques à l’époque coloniale et post-coloniale et par les migrants de toutes origines. Le présent numéro met en lumière les liens multiples entre des lieux, des scènes spécifiques et les formes culturelles qui s’y sont développées.

-

Médias et décolonisations en Afrique (années 1940-1970)

No 1 (2021)Numéro coordonné par Gabrielle Chomentowski (CHS/CNRS) et Thomas Leyris (IHRiS/Lille).

Coordination éditoriale au sein de RHCA : Romain Tiquet.

Ce numéro thématique de la Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique est consacré à plusieurs supports médiatiques (presse, cinéma, radio, télévision) dans des pays d’Afrique francophone à l’époque du colonialisme tardif et jusqu’aux premières décennies après les indépendances. À travers différents cas nationaux (Congo belge, Sénégal, Togo, Haute-Volta, Côte d’Ivoire, entre autres), et à partir d’entretiens et d’archives inédites, les auteurs reviennent sur la formation, le parcours et le rôle des acteurs de ces médias (journalistes, coopérants, missionnaires, distributeurs de films, etc.) ; ils analysent les contenus (écrits et audiovisuels) et leurs réceptions ; ils interrogent la rupture et les continuités qui ont enjambé la césure politique des indépendances dans le développement de ces médias. Dans chacun de ces sept articles, l’étude des médias - considérés comme objet et non seulement comme source d’histoire – révèle la nécessité de varier les échelles d’analyse, du local au global en passant par l’impérial, afin de contribuer à l’histoire culturelle de ces pays d’Afrique.

Pour lire l'éditorial de la revue, écrit par le comité de rédaction, c'est ici.